企業における知財教育はどうあるべきか?

日本企業を取り巻く環境

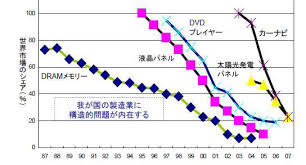

アジア勢の猛追・追い抜き。

欧米勢のイノベーション先進。

日本企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。

PC、スマートホン、音楽プレイヤー等々。

過去20年、エレクトロニクスを中心とする多くの企業が競争から脱落していきました。

DVDやカーナビ、薄型テレビを中心として、デジタル領域では知財、特に標準化マネジメントの問題が取り扱われました。

出典:小川紘一氏

確かに標準化マネジメントは課題の多い領域でしたし、DVDはその象徴です。

しかし、DVDのように知財や標準化の領域で大きな失敗をしなかった薄型テレビでも同様になっています。

なぜでしょうか?

問題の着眼点が以下の様なものです。

多くの研究開発の現場で、製品の実現のための研究開発が行われているためではないか?と推察しています。

忘れてはならないのは、強い知財を取るための研究開発でもあるという点です。

高収益企業の知財教育

日本を代表する高収益企業として、トヨタ、キヤノン、キーエンス、ファナックがあります。

また、高収益企業として、というよりも、京都企業として有名な会社があります。

京セラ、ローム、日本電産です。

これらの会社の売上高営業利益率の目安は最低でも10%以上、通常は20%でしょう(例外はありますが)。

高収益ではないかもしれませんが、技術基盤が何度も変化する中、継続的な利益成長を続けている会社として、東レがあります。

これらの会社の仕組みは、研究開発にあると筆者は考えています。

そして、共通するのが、製品を具体化するための知財であるとともに、強い知財を取得するための研究開発でもある点です。

高収益企業の知財教育・研究開発のあり方はどんなものでしょうか?

高収益企業の研究開発・知財教育のあり方

思い出してみると、以下の様な事象がありました。

基盤技術の変化

・キヤノンは技術基盤の変化(アナログからデジタル)を乗り切った、

・トヨタは基盤技術を自ら変化させた(エンジン→ハイブリット→FCV、EV)、

新しい技術の提供

・東レの炭素繊維及び複合材

・キヤノンの材料事業

注目すべきは、基盤技術が変化しても、その後、模倣されていないのです。

また、新しい技術が、顧客価値に結びついている点です。

高収益企業の研究開発の方向性として、以下の2つの方向性が考えられます。

陳腐ですが、以下の表現となります。

1 マーケットイン(顧客価値を実現するための研究開発)

2 プロダクトアウト(技術が実現する価値を提案する研究開発)

そうすると、企業が重視すべき研究開発マネジメント活動は次の2つです。

1 顧客価値の変化を予想する活動

2 技術融合による新しい技術の創造

その上で、模倣されないことが大事だとすると、知財はどのように役立つことが出来るのでしょうか?

高収益企業を支える知財活動

知財活動の目的

知財の目的は模倣されないことですが、その対象はビジネスです。

ビジネスを模倣されないことが大事なのであって、技術を模倣されないことは、その手段の一つにすぎない点に着目すべきです。

では、これら高収益企業の知財のあり方はどのようなものでしょうか?

権利取得のプロセス

その前に権利取得のプロセスを振り返っておきましょう。

よく、創造、取得、保護、活用というサイクルを言われます。

特許的に見ると、そうなのですが、ビジネスでは異なります。

最初にあるのは発明ではなくテーマ

企業における特許のプロセスは、最初に創造(発明)ではないのです。

「何を発明するか」が大事なのです。

「何を発明するか」は研究開発テーマです。

もっと言えば、研究開発テーマを出す段階から成果は決まっているのです。

テーマを出す段階から知財や権利のことを考える教育が大事ということとなります。

企業における知財活動で重要なこと

そのため、高収益企業における知財活動で重要なことは、以下の3点に集約されます。

1)マーケット・インのテーマ出しが出来る

これは、知財マネジメントの問題というよりも、研究開発マネジメントの問題です。

研究開発マネジメントについては、こちらからどうぞ。

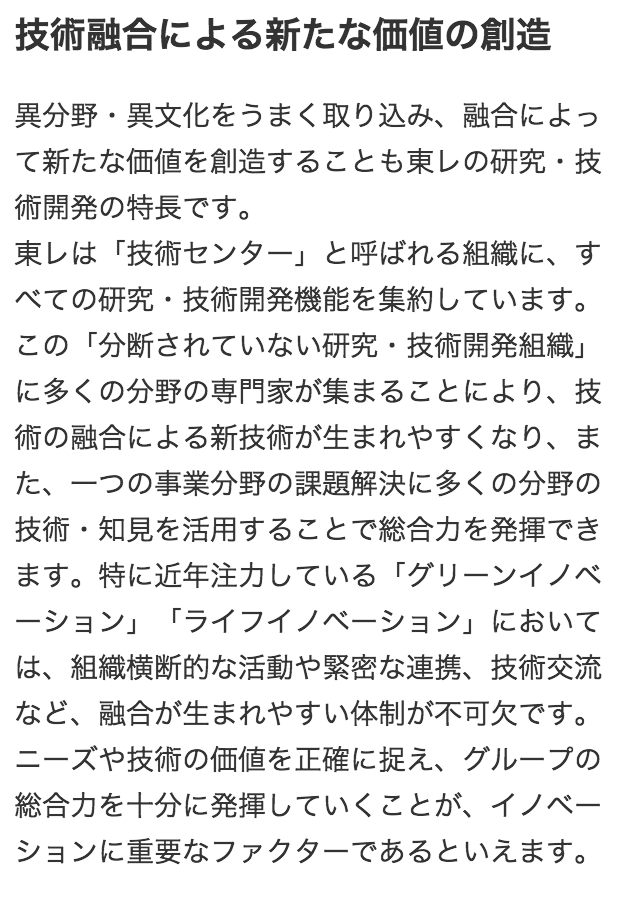

2)技術融合のテーマ出しが出来る

これも、知財マネジメントの問題というよりも、研究開発マネジメントの問題です。

研究開発マネジメントについては、こちらからどうぞ。

3)ビジネスを模倣されないためのテーマ出しが出来る

ビジネスを模倣されないためのテーマ出しができる事が大事です。

ビジネスを模倣されないためのテーマ出しが出来るかどうか、事例を見てみましょう。

東レの知財教育

東レの知財マネジメントは、彼らの融合研究を支えるものとなっている。

東レの「新しい素材が新しい産業を作る」という理念で研究開発マネジメントが出来ている。

拠点の融合、異分野の知識の融合については、新しい素材を作る上で、非常に重要なプロセスです。

出典:東レ ホームページ

異分野融合のコア技術醸成

出典:東レ

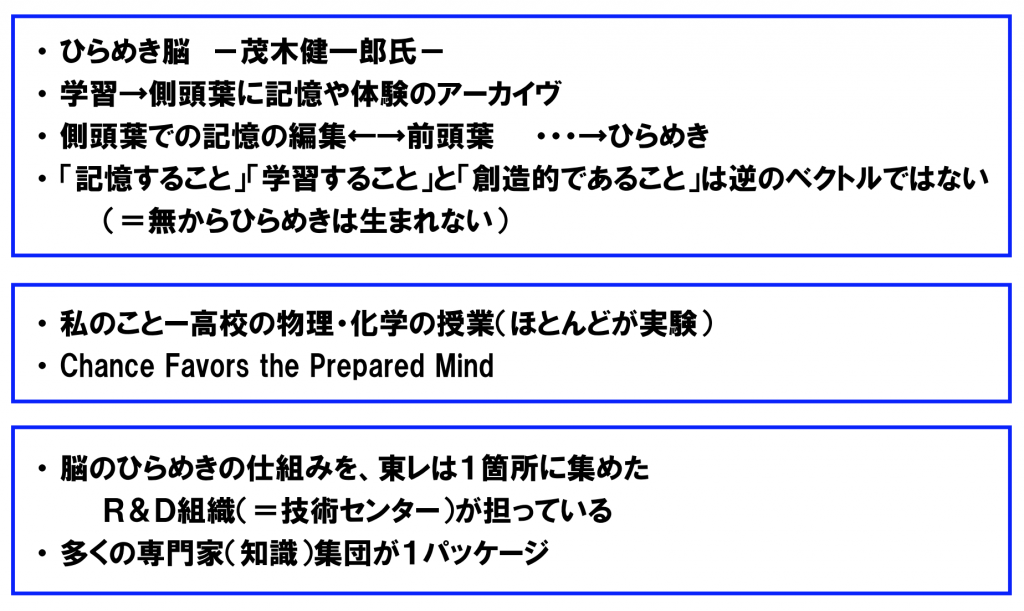

「ひらめきの科学」で専務がこのように述べています。

出典:東レ 発表資料

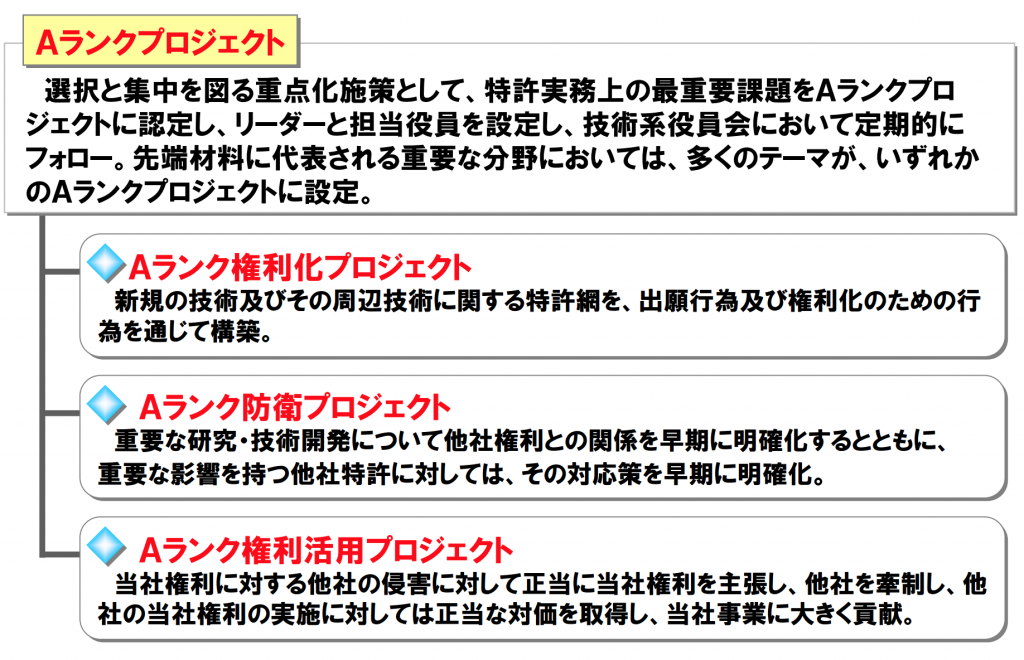

肝心の知財は、特徴のある次のような制度でできている。

知財責任者

東レには、事業領域ごとに特許責任者がアサインされることになっている。

この特許責任者は、技術部長クラスだ。

責任範囲の特許関連事項について組織のラインを超えて指示が出来るという権限を持っている。

パテントコンファーメーションという独自の仕組みがある。

出典:東レ 発表資料

これは単なる販売開始抵触調査ではない。

研究前、開発前、試作前、販売前など、ゲートごとに何段階も実施される。

他人の権利を踏まないことや、いい権利を取るための活動がココで出来ている。

OJTによる知財教育となる。

知財知識を要求される中間管理職

東レでは、階層ごとに知財教育がなされるものの、管理職になる頃には特許法の一定の知識を有することが要求される。

課長試験の前提条件だ。

新人を知財人材として教育する

東レの場合、新人は知財教育を受けるが、その内容は先願調査、明細その書き方、特許制度の内容である。

入社五年目くらいになると、別の知財教育がなされ中間処理等を学習する。

そして、特許責任者には、過去の失敗事例等を通じた知財教育が行われる。

OJTとしての知財取得プロセス

東レでは、「明細書自作の原則」がある。

研究者が原案を作るというものだ。

知財部門はこれをサポートすることが良い明細書を作ると考えられている。

これによって、一つ一つの権利強くすることが出来る。

キヤノンは、「技術優先」という考え方で研究開発マネジメントがなされており、それを支えるのは「三自の精神」です。

キヤノンの知財教育

研究者の知財スキル

元・キヤノン専務の丸島儀一氏は、キヤノンの複写機事業での成功体験について、次のように述べている。

特許発明は技術思想である。それを文章で表現して、これを権利として取りたいという特許請求の範囲を書く。

技術思想を文章に表現するのは非常に難しいため、技術思想はオープンにして、実施形態だけの権利を取っているものも少なくない。

そのような特許を読んで、技術の本質を見抜き、その思想を理解したおかげで、それを乗り越える技術が開発できたのである。

特許の思想の理解と技術の進歩がそろい、研究者が知財センスと知財マインドを持っていれば、特許網は突破できるものである。

OJTとしてのキヤノンの知財取得プロセス PGA

キヤノンのホームページでも掲載されている活動の一つが、Patent Gradeup Activity(PGA)です。

キヤノンのパテントグレードアップアクティビティ(PGA) 出典 キヤノン ホームページ

としています。

事業を強くするための権利を意識して、研究開発が行われていることの証拠でもあります。

これは、ある意味でのOJTでもあり、キヤノンの知財教育の根幹をなした活動だと言えます。

新人の知財人材として教育する

ここでも丸島儀一氏の著作を引用してみる。

技術に親しみ、知財の活動の原点となる権利形成の基礎スキルを身につけるため、新入部員全員に『特許からみた「特定の技術の発展史』と題するレポートを6カ月の期間を与えて書かせた。

「特定の技術」は会社の基盤技術のうち本人が担当する技術である。

たとえばレンズ技術が担当であれば、レンズ技術に関する過去から現在までの特許公報を全部読ませる。読む視点として3点を指示する。

1点は先行技術としてレンズ技術を理解する、

2点はレンズ技術の発明を理解し特許明細書に表現する、

3点はレンズ技術の発明を権利として特許請求範囲に表現することである。

発表会で発表させ、理解度を確認したうえで次のステップとして権利書としての「特許請求の範囲」の記載方法について徹底的に指導する。

新入部員、先輩、上司が合宿し、新入部員全員に、同じ発明について説明させ、権利取得の目的を明確にして、目的に適った「特許請求の範囲」をつくらせ、互いに講評し合い、最後に先輩、上司が解説する。

これを、発明を変え、目的を変え、何回も繰り返し、権利形成の基礎スキルを習得させるのである。

知財教育に優れた会社とそうでない会社の差はなにか?

キヤノンや東レの例を見てきましたが、筆者のコンサルタントとしての知見をご紹介しましょう。

研究者の意識やスキルが違う

知財面の人材育成が進んだ会社と、そうでない会社では、研究者の意識や知財スキルが全く異なります。

まず、キヤノンでは、「研究者が特許を読め、書け」と言われています。

これは、R&Dの仕事が事業を強くする、あるいは「強い事業を作る」と意識されているためです。

そのため、スキルも違います。

丸島氏のコメントを引用してみましょう。

理解度を確認したうえで次のステップとして権利書としての「特許請求の範囲」の記載方法について徹底的に指導する。

新入部員、先輩、上司が合宿し、新入部員全員に、同じ発明について説明させ、権利取得の目的を明確にして、目的に適った「特許請求の範囲」をつくらせ、互いに講評し合い、最後に先輩、上司が解説する。

これを、発明を変え、目的を変え、何回も繰り返し、権利形成の基礎スキルを習得させるのである。

となっていますが、上記の教育は、知財部への教育ではなく、研究者への教育です。

研究開発者がこうした知財教育を受けるのと受けないのとで、権利を取る能力が異なるとは思いませんか?

コンサルタントとしてJOSUIが見る他社では、こうしたことは行われてはいません。

一般的な会社では、知財教育=特許法の知識となっています。

知財教育の初回が「特許法上の発明とは・・・」となっていてはどうでしょうか?

エンジニアにとってふさわしい内容でしょうか?

弁理士の予備校に行くならまだしも、エンジニアにとっての相応しい内容とは思えません。

最初から寝てしまいそうです。

業務が違う

知財のリエゾン活動は多くの会社で実施されていますが、知財の限られた人数を限られたテーマに当てるだけです。

その他の部門には支援ができませんし、知財が関わったからといって、良いテーマで特許が取れるとは限りません。

知財部門の技術レベルが伴わないと、いい権利形成ができません。

極論すると、知財部門が弁理士と研究開発の日程調整業務になっているケースがあります。

知財部門が「明細書がきちんと書けているか」を評価するのは当然です。

知財部門の業務は、「いい権利をとれるようにするための支援」です。

リエゾンにおける知財部の業務では、技術内容を理解し、他社技術を理解し、情報面で研究開発を支援し、いいテーマを出せるように、いい権利を取れるようにすることです。できあがった発明を出願することだけではありません。

教育における知財部の業務は、研究開発の知財のスキル(権利形成能力)を上げるような教育をすることです。知財法の知識をつけてもらうことだけではありません。

知財部の交渉力が強い/弱い

知財部のネックは予算です。

中にはコーポレート予算で潤沢な知財費用がある会社もありますが、知財部門の実力で予算を獲得していない場合、その潤沢予算は継続できません。

知財部の実力と知財予算獲得能力は正比例です。

知財部門が事業部から予算を獲得することが理想的ですが、一般的な会社ではコーポレート予算です。

研究開発同様に、景気の変動や利益水準での変動があり、活動が一定になりません。

そこに知財部門の弱さがあります。

業務プロセスの変革を通じた知財教育

キヤノンのPGAや東レの活動でもあきらかなように、権利取得の活動を変革することで知財教育をすべきです。

座学は所詮座学です。

実戦を通じた知財教育こそが、会社の実力をつくります。

そのためには、ステージゲート法等、開発マネジメントの業務プロセスの中に知財を盛り込む必要があります。

知財教育とは、OJTであり、業務上のルール、あるいは当たり前を実践させることなのです。

その意味で、知財教育担当者は、現在の業務プロセスを見直す必要があります。

どんな目的で見なおすのでしょうか?

研究開発の目的は、「新しい事業のための技術(権利)群を事業部に渡すこと」です。

そのために必要な業務とはなにか?を意識した業務にすることが大切です。

マネージャー・管理職層の意識変革

知財教育によって、マネージャー、管理職層の意識改革も重要です。

これまであまり知財を意識してこなかったとすれば、それを改める必要があります。

また、適切な権利を形成するのは知財部ではなく研究開発マネージャーであることを自覚する必要があります。

権利形成を意識したことがないマネージャーには荷が重いかもしれません。

しかし、やる必要があります。

マネージャーに必要な特許法知識

マネージャーが、実地で部下を指導するために必要なのはなによりも特許法に関する知識です。

特許の法律や制度について、正確に知っておく必要があります。

もちろん、弁理士試験のカリキュラムすべて知る必要はありませんが、特許法の根幹をなす部分は知る必要があります。

新規性や進歩性、優先権主張など、研究開発の現場での意思決定に使用できる重要な知識です。

マネージャーに必要なケーススタディ・教育

他社における様々な権利化の事例を知っておく必要があります。

類推していくためです。

攻めの権利や守りの権利とはどういうものか?

なぜ、他社の研究領域まで権利化しておく必要があるのか?

事例に基づいて部下をマネジメントすることが必要です。

ビジネスや研究開発の課題に全く同じものはありません。

つねに、初見の問題をあつかうために必要なのは、過去の事例を知ることなのです。