はじめに

当社は、技術企業の高収益化を目指して「キラー技術創出の仕組み化」をするコンサルティング会社です。

高収益化の理論によれば、「収益は独自性に支払われる対価」です。

技術企業の高収益化を実践する上で必要なのは、差異化した価値をどのように生み出すかです。

当社が重要だと思っていることで、過去数年のコンサルタント経験から多くの企業に当てはまると思われる事を以下に記載しております。

当社のコンサルティング方針

当社は、一人のカリスマ経営者による技術経営ではなく、社員全員による技術経営(全員経営)を目指しています。

一人(少数)のエリートが情報と意思決定を独占して経営ができる時代は終わりました。

現在は、社員全員が一定のビジョンのもとに自主性を高く協働することで高収益化できる時代になっています。

当社はこのような状況認識にもとづいて、自主性に立脚した高収益な技術経営を実現するコンサルティングをしています。

社員の自主性に立脚した高収益な技術経営

RとDは異なる

私は長年の研究開発部門の支援で必ず問題に直面してきました。

それは、その会社独自の「技術経営モデル」の不在です。

大企業には過去のヒット商品があります。ヒット商品があったから会社は大きくなりました。

「ヒット商品はなぜ作れたのか?」コレが自社の技術経営モデルです。

多くの会社で目の前の仕事を急ぐあまり、イノベーションを促進する余裕がない状態が続いています。

イノベーションを実現化するのは、常に若手・中堅・技術系幹部です。

促進するのは幹部を含めて全員です。

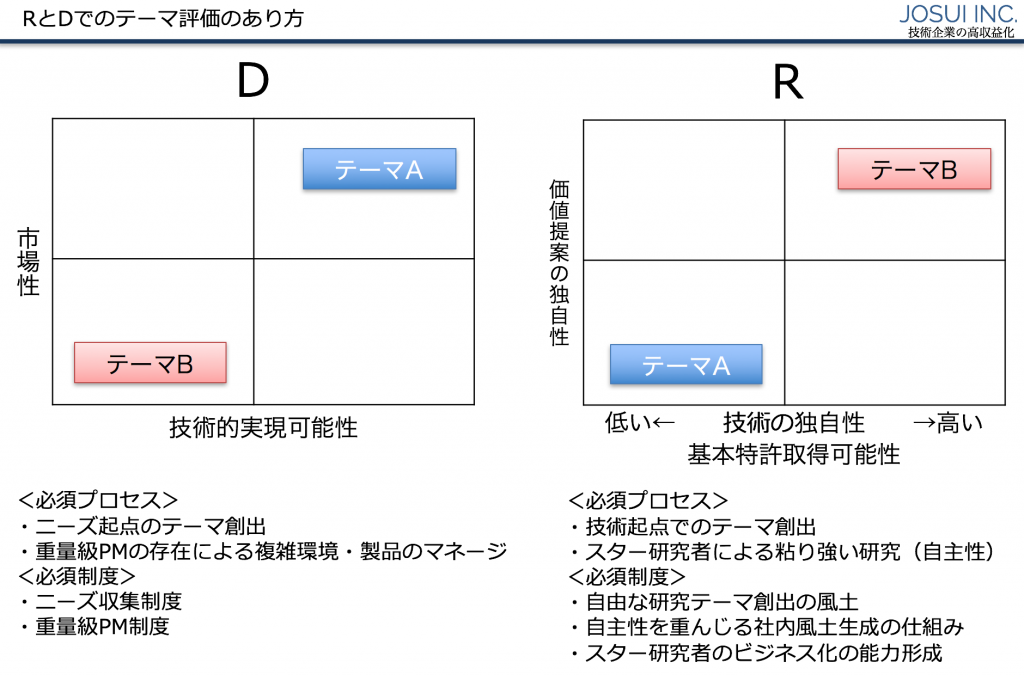

以下の図に示す通り、R(中長期テーマ)とD(短期テーマ)は異なります。

典型的なのは、顧客要望を受けた開発、これをDと言います。

RとDの違い

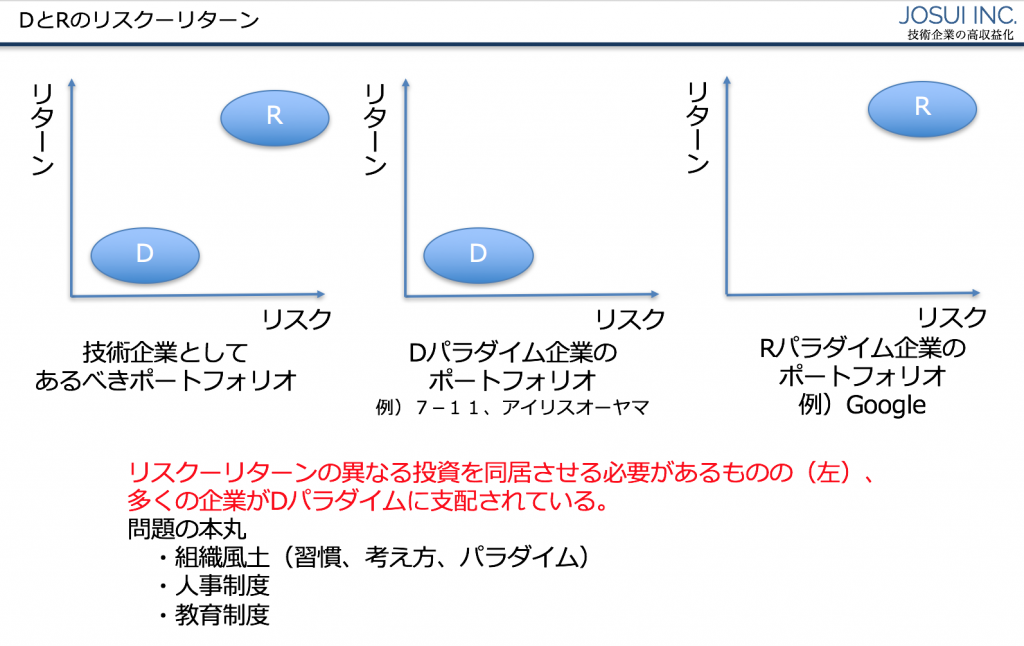

Dばかりやっても絶対に高収益化しない

RとDを同居させる

顧客対応のDばかりやっても、絶対に高収益化しません。

自社主導の中長期テーマ(R)をやらなければ技術企業は生き残れないのです。

しかし、DとRの同居は難しいものです。

実際、大企業の「研究所」と呼ばれるRを実施すべき組織でさえDテーマの推進ばかり行っています。

いわんや中小企業での同居は難しい。

しかし、経営者の考え方が変わり、社員の意識と行動を変えれば必ず変わります。

RとDを同居させる

高いレベルでRとDを同居させるマネジメントが必須

Rテーマを創出する4つの手法

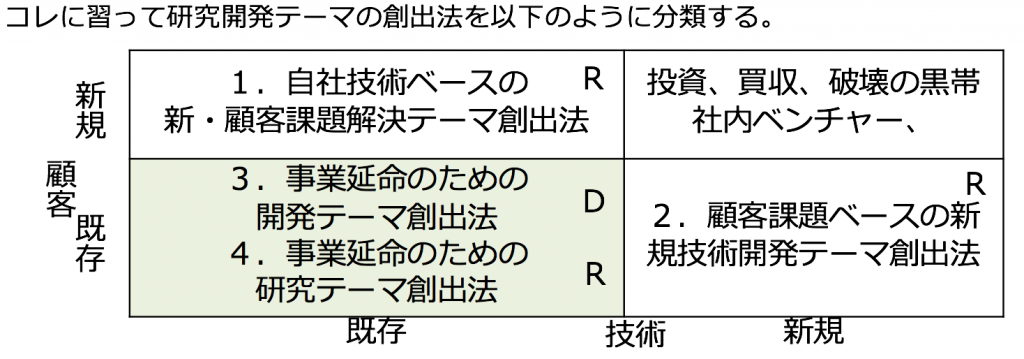

テーマを考案するのは4つの方法があります。

エンジニアはこの方法を知っておくほうが良いです。

1)自社技術ベースの新顧客課題解決テーマ創出法

2)顧客課題ベースの新規技術開発テーマ創出法

3)事業延命のための開発テーマ創出法

4)事業延命のための研究テーマ創出法

新規テーマ4ルート™

状況に応じて研究開発テーマを出せる社員を育成する必要

知財を強化する

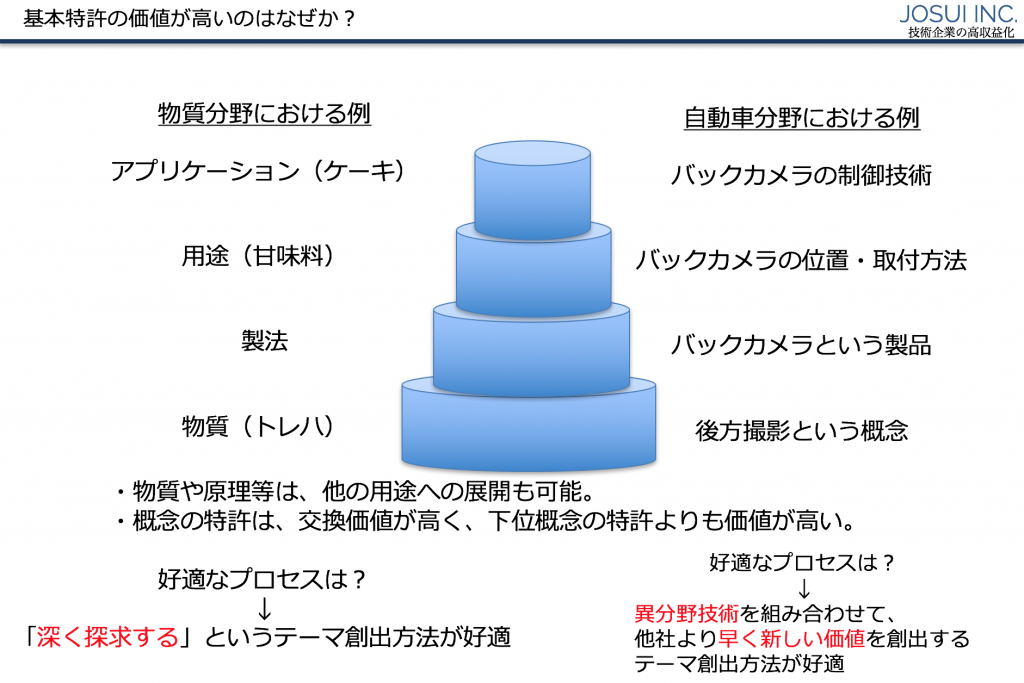

知財には質があります。

質の高い知財でなければ、他社を排除することはできません。知財はたくさんとれても意味がありません。質の高い知財が必要です。

そして、質の高い知財を生み出すには方法があるのです。

質の高い知財は研究開発者にノルマを課しても出てきません。かつての電機業界のように、件数(いわゆる目方)で勝負できる時代は終わりました。

質の高い知財と研究開発のあり方の関係

当社では、質の高い知財をとろうとすると、必ず研究開発マネジメントの話になると考えています。

質の高い知財とは、知財面から言えば排他性が高い知財ですが、研究開発の側面で言えば原理なのです。

原理追求の研究開発マネジメントが出来ていなければ、

質の高い知財は取れない

自社独自の技術経営モデルを作る

技術経営モデル™とは、JOSUIの提案する言葉です。

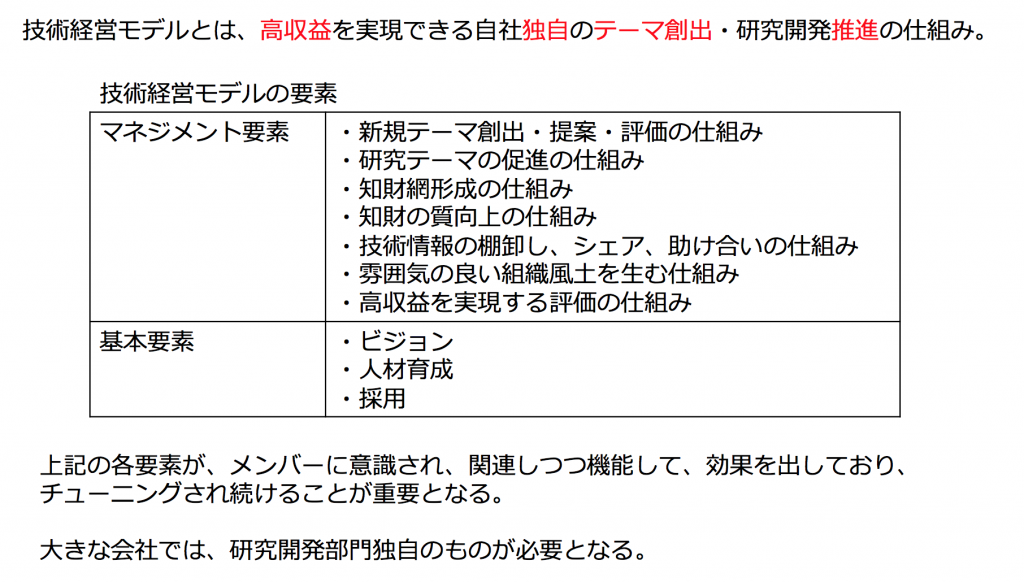

技術経営モデルとは、高収益を実現できる自社独自のテーマ創出・研究開発推進の仕組みです。図に示した各要素が、メンバーに意識され、関連しつつ機能して、効果を出しており、チューニングされ続けることが重要となります。

また、大きな会社では、研究開発部門独自のものが必要となります。

技術経営モデル

研究開発テーマ・知財を生み出し、

高収益を実現する技術経営モデルの策定が必要

自律的組織にするために「仕組み」と「場」を作る

自律的組織は「仕組み」が必要

「社員は言ったことしかしない」、「言ったことも十分に出来ない」経営者ばかりが頑張り、焦るのは「仕組み」に問題があります。

社員の能力を引き上げ、社員にも頑張ってもらう「仕組み」は重要です。「仕組み」とは、こうやるのが当たり前という考え方やルールのこと。

成長する事業でさらに飛躍的な成長を遂げるために、必要な「仕組み」を導入することには中長期的な価値がある取り組みです。

高収益になる仕組みを創設する

自律的組織は「場」が必要

そして、その仕組を考えるのが「場」です。高収益化を支える場を会議によって生み出します。

例えば、塾に行った子と行ったことのない子はどちらが成績が上がりやすいでしょうか?向き不向きもありますが、塾に行ったこの方が成績が上がりやすいといえます。これは、塾という場の効果です。そう、塾は勉強する「場」なのです。

場とは、本当の課題・問題に向き合った状態のことです。しかし、社員と社長では課題・問題の捉え方が異なります。社長の課題は常に高収益化なのに対して、社員の課題は個々の仕事の進捗なのです。個々の仕事の進捗が高収益化につながるとは限らないのに、日常の会議は個々の仕事に焦点を当てたものばかりでは、判断を誤ります。

高収益化という課題に向き合う場を設ける